| 建造記録 建造経過を逐次ディーラーさんからいただいてます。また、その時々の様子を写真でいただいています。 艇がだんだん出来ていく様子をご紹介していきます。(日付は更新日) 艇種はハーバー660であるとA東さんに見破られてしまいました。 |

| 1月6日 | 新艇は、ポーランドのヨットサービス社の造船所にて建造中です。 建造状況は、日本代理店(日本オーピーヨット社)経由で写真付で送っていただいております。 内装、艤装が出来たところで船便で日本に運び、日本オーピーヨット社の施設(堺市出島)で陸電装備、ヘッドなどを取付けた後、船検を受けて、シーボニアに搬入していただく予定です。 その後、実際に海に浮かべて最終チューニング、納入検査をいたします。 現在、モールの枠からハル、アッパーデッキが取出され、ハルの塗装が行われているそうです。

こうして見ると結構厚みのあるハルですね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月8日 | ハルの中の床張り、アッパーデッキへのパルピット取り付け等が進んでいます。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月15日 | ハルとデッキがくっつきました。大分ヨットらしくなってきています。 ハルは濃い緑色、デッキはクリーム色です。 右はコックピットです。舵はアウトラダーのティラーです。 ブルーバード8世でホイールに慣れてしまったので、また最初は戸惑いそうです。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月24日 | 外観が大分出来てきました。このお兄さん、前の写真でも写ってますね。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月25日 | 造船所では、内装工事に入っているそうです。 今後の予定は、下記のとおりです(一応現地日付)。 1月31日:造船所にて艇をコンテナへ積み込みます。 その後、コンテナは造船所からハンブルク港に向けて出荷され、 ハンブルグ港にてコンテナ船へ積み込まれます。 2月10日:コンテナ船がハンブルグ港を出港します。 3月3日の週に一旦上海港に寄港し、3月9日に上海港を出港します。 3月13日:日本着の予定です。 通関の後、ディーラーさんのヤードに搬入され、ヘッド、陸電装備等を取り付け、 小型船舶登録、船舶検査を受けます。 4月上旬にシーボニアに搬入していただき、受け入れ検査、シェークダウンをします。 4月26日(土):皆さまをご招待して、お披露目式を執り行いたいと考えています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月27日 | 内装工事の状況を写真でいただきました。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月28日 | 水密試験用のプールに運ばれる直前の写真を送っていただきました。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月30日 | このプールでは、人工的に雨を降らせる事が出来るとのことです。 ここで、ハルやデッキからの漏水がないかのチェックを行います。 この後、ヨットは工場に戻され最後の仕上げが行われるそうです。 いよいよコンテナに入れられて造船所から出荷される日が近づいています。 その後の約1ヶ月は、ひたすらコンテナ船が日本に到着するのを待つばかりです。 これまで、建造の様子を適時お送りいただいていましたので、ちょっと寂しいです。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月31日 | いよいよ出荷です。 横倒しにしてフレームに固定するんですね。この形でコンテナに入れるんだと思います。 この艇のビーム幅は、2.5mですから、このフレームの高さは3m近いと思います。 海上輸送のコンテナについてちょっとググッてみました。 これだけのフレームを入れるには「40フィート型ハイキューブコンテナ」となるようです。 かなりスカスカになりますが、20フィート型では長さと高さがちょっと足りないようです。 素朴な疑問その1:エンジンオイルとかは抜いてあるんでしょうか? 横倒しにすると液漏れとかしますよね。 素朴な疑問その2:このフレームは造船所に送り返すんでしょうか? それなりにしっかり出来ているようなので、使い捨てはもったいない気も しますが、こんなものを送り返す輸送費もバカに出来ないとも思います。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月3日 | いよいよ造船所を出発です。 コンテナへの積み込みの写真を送っていただきました。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月29日(土) | 大阪港から日本オーピーヨット社のヤードにコンテナが搬入されました。 3月13日に入港予定だったのですが、どこをどう回り道してきたのか、2週間遅れで27日に入港しました。さらに、通関手続き後すぐに搬入されるはずでしたが、大阪税関で問題ありと差し止められてしまい、今日(29日)コンテナからの引き出し時に検査を受けることになってしまいました。 ハリーは入港の知らせを受けて、今日(29日)、日本オーピーヨット社を訪問して艇の確認や装備品の取り付け等の打ち合わせをする予定でした。前日(28日)夜に野崎さんから、通関が止まっているが、29日にはヤードに搬入するという連絡をいただき、予定通り新幹線に乗って堺市に向かいました。 11:30頃にハリーがヤードに到着した時は、まだ大阪税関職員が艇を取り巻いていました。2階のラウンジでコーヒーをいただきながら通関検査が終わるのを待ちました。時々大阪税関の車両から何か分からない検査機材を運んでいったり、駐車場で税関職員が相談したりしているのが見えます。また、野崎社長が税関職員に説明している姿も見えます。 12:30頃になって税関職員たちが機材を持って引き上げてきました。どうやらOKが出たようです。7人ほどの税関職員が車両3台に分乗して去っていきました。 別に悪いことをしているわけではないのですが、なんか取調べを受けているような不思議な緊張感が漂っていました。 後で伺うと、税関でX線検査をしたところ、船底に固定してあるバラスト(鉄粉と砂を混ぜた塊だそうです)が斑に写っており(鉄粉と砂は均一になっている訳ではないのでそう写るのでしょう)、さらに麻薬犬がワンと吠えたために詳しく検査をすることになったそうです。検査をしたからには、何かお土産が必要なのでしょう、バラストのサンプルを採取して持っていったそうです。 歴史ある日本オーピーヨット社が麻薬の密輸をするはずもなく、人騒がせな通関手続きになりましたが、その間、野崎社長と航祐さんは一生懸命に税関職員の対応を続けていただきました。お陰で今日の搬入確認をすることができました。ありがとうございました。 さて、いろいろありましたが、いよいよハリーの前に艇が現れたのです。HABER660という艇の写真や他艇は随分と見てきましたが、自分流にアレンジしたまさにその艇がそこにありました。感慨深くラダーステップを上り、コックピットに座ってみました。 第一印象は、随分としっかりした造りの艇だな、これならいろいろな海象で頼りに出来そうだな、ということでした。まだスタンションもマストも取り付けてありませんが、サイドデッキに幅があり、ハンドレールもしっかりとしており、バウに行くのにとても安心感があります。それと、クリートとかパルピット、キャビン内のドアの取っ手などの金物類が、どれも30フィートクラスの艇に付いていてもおかしくないような立派なものです。ヨットサービス社は、金物工場を併設しており、自前で製作しているそうです。 また、この会社は、乗り手のことを考えて誠意を持って艇を製作していることもよく分かりました。一例を挙げれば、以前のモデルではオーナーズチェアを取り付けるとスターンクリートにロープがうまく巻けなかったのが、オーナーズチェアの形を変えてクリートが使えるように変更されていること、インボードエンジンをオプションで取り付けると、標準でバッテリーを2個搭載すること、など、ハリーの仕様要求等にプラスアルファで応えてくれていました。 細かい点では気になるところもいくつかありましたが、こちらは、野崎さんからいろいろ提案をいただき、シーボニア搬入までに改造したり、部品を取り付けていただけることになりました。(詳細はこちら。PDFファイル) 艇ばかりでなく、メーカーさんやディーラーさんにも恵まれたなあ、とありがたく感じております。 夕方近くまでヤードと事務所を往復して、打ち合わせや相談をしました。 シーボニアでの納入検査は、4月12日(土)または、19日(土)としました。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

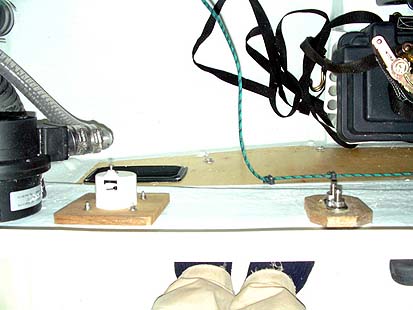

| 4月4日(金) | 日本オーピーヨット社での装備取り付け状況をいただきました。 これはポート側コックピット足元の側壁です。  左から手動ビルジポンプ(ポーランドで取付け)、陸電ソケット、ハーネス用アイです。 右からちょっと顔を出している黒いものはスロットルレバーです。後進時にアイが邪魔になりません。  内側は、このようにしっかりと大きめの板で補強していただいてあります。 いよいよ来週12日にシーボニアにやってきます。 (^^)v |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4月12日(土) | りりあんと3号を積んだヨット専用トラックは、予定通り9時頃シーボニアに到着しました。 日本オーピーヨットの野崎さんは、なんと夜行バスでいらしたそうです。お疲れさまでした。 早速、シーボニアの三上さん、古川さん他の皆さんとで、りりあんと3号を船台に移しました。 整備工場横に運ばれた艇を野崎さんがテストセーリングに向けての最終艤装をしながら、ハリーにマストの起倒方法やリーフ方法、シート類の取り回し等を教えてくれました。二人で楽しく艤装をしていきましたが、野崎さんの段取りは結構いい加減で、マストトップにウィンデックスを取り付けずにマストを立ててしまったり、リーフラインをブームの中ほどのリングに通さずに取り付けたりと、いろいろハプニングもありました。 そして、艤装が完成し、いよいよ船名と船舶番号等のシールを貼る時がきました。 しかし、ここでも大きな問題が明らかになりました。 ハリーには美的センスがないため貼り付け位置が決められません。また、二人ともこういう細かい作業には不向き(不器用!)で、うまく貼る自信が全くありません。 ざっと周りの艇を見て周り、どんな位置に船名を貼っているのか調べてみました。残念ながら、シアラインに平行だったり、喫水線に水平だったりとまちまちで参考にはなりませんでした。 そこで、この艇の場合はバウに向かってシアラインが上がっているのでそれが分かるように喫水線に平行に貼るのはどうだろうか、という野崎さんの提案にさっさとのってしまいました。何か理由が欲しかっただけでした。そして、前後の位置は適当にクリートの下と決めました。 船名のシールは一度貼り付けてから文字以外の部分を剥がしていく、という難しそうな構造のようなので野崎さんにお任せしました。 船舶番号等は、全部で4枚のシールです。キャビンの側面にハッチと平行な高さで貼ることにして、まずポート側を貼りました。こちらはハリーが貼りましたが、案の定、定期検査済証と船舶番号のシールが少し重なってしまいました。ほんとにぶきっちょですね。 さて、次にスタボー側に移ってみると、なんとこちら側にはハッチが二つ開いているではありませんか(いや二人とも分かっているはずのものです)。2つのハッチの間の横幅では4枚のシールが貼りきれません。小型船舶機構の説明書には横一列に貼るシールの順番が書いてありますが、それ以外の注意書きはありません。仕方がないので、要は分かればいいんでしょ、ということで、二段に分けて貼ってしまいました。 そんなことをやっているうちにお昼になってしまいました。テストセーリングは昼食後ということにして、クラブハウスレストランに向かいました。 艇をクレーンで吊り上げていよいよ進水ということで、用意したシャンパンを開けて簡単に安全航行をお祈りしました。(その時開けたシャンパンのキャップをマサさんがキーホルダーに作り替えてくれました。あとでそれを渡していただき、とても感激しました。早速使わていただいてます。) エンジンを掛けると結構野太い低音でした。3気筒エンジン(3YM−20)なので回転が滑らかなようです。パワーボートのエンジン音に近いです。 後進で岸壁を離れ、小網代湾内で少し機走しました。回転を上げると、スッと前に押し出される感じです。野崎さんが、センターボードを上げるとまた少し運動性能が変わって面白いですよ、と言ってセンターボードを上げていただきましたが、残念ながらまだその違いは分かりませんでした。ただ、キール艇と違って、センターボード艇ではセンターボードの上げ下げで走りを調整出来る、ということが新鮮でした。(これはその後の帆走でも教えていただきました。) いよいよセールアップです。東風なのでセールは揚げたもののほぼ機走で赤白ブイまで行きました。そこからリーチングで風を受け、南方向へ帆走です。 エンジンを切り、帆走の感触を確かめました。先日コンテナ搬入に立ち会った時に、日本オーピーヨット野崎社長から、この艇は滑りがいいですよ、とおっしゃっていたことがよく分かります。 28フィートのハンター280から小さい艇に乗り換えたわけですが、舷側の高さがあり、腰も強く、スターンで舵をとっていると、小さくなったという実感が全然湧きません。海面からずいぶん高い目線で、とても安心感のある艇です。漁船の引き波のような波長の短い波が来てピッチングして急に速度が落ちた時に漸く全長の短かさを感じるくらいです。 ここで、リーチングやブロードリーチで帆走する時はセンターボードを半分くらい上げると艇が切り上がることが少なくなり、ウェザーヘルムが減り、ブローチングしにくいということを野崎さんに教えていただきました。ランニングの時はセンターボードを完全に上げてしまってもよいそうです。 長いことキール艇ばかり乗っていたので、そんなことも知りませんでした。 センターボードの操作もセーリングの楽しみの一要素なのだと言うことが分かり、またまたセーリングの幅が広がるようで楽しみです。一生懸命乗り慣れていこうと思います。 しばらくすると後ろからピレウスが追いかけて来るのに気付きました。並走して写真を一杯撮っていただきました。 転進して帰路に着きます。テストセーリングを飾るために野崎さんが信号旗を持ってきたことにここで漸く気付きました。メインセールを一度降ろして、ガフの先に信号旗の繋がったロープを付けました。なかなか賑やかなデコレーションなのですが、ピレウスはそれに気付かず先に帰ってしまいました。 小網代湾の中までこれを掲げながら帆走しました。すれ違うヨットやパワーボートが不思議そうに見ていきます。信号旗が目立つのか、茶色いセールとガフが目立つのか、よく分かりませんが、とにかくよく見られているな、という視線を感じます。中には手を振ってくれる人もいます。 シーボニアの岸壁では、家人と栄ちゃんが待っています。写真を撮ってもらうために岸壁近くまで寄りました。こういうときに浅瀬をあまり気にせず、いざとなったらセンターボードとラダーを上げればいいや、というセンターボード艇の便利さが分かります。 ということで、大きなトラブルもなく、りりあんと3号はテストセーリングを済ませることができました。 さらに、ポンツーンに着岸直後から大勢の見知った方、見知らぬ方にお出でいただき、ポンツーンから人がこぼれ落ちそうでした。 翌日にこにこヨーダさんに「前宣伝が華々しすぎるからだ。」と言われてしまいました。ちょっと反省。でも、多くの方々にハリーらしい艇だと言って頂け、つくづくいい艇に巡り合えてよかったなあ、と思えました。 このように、自分のヨットのためにいろいろな装備を工夫したのですが、ハーネスを止めるコックピットに取り付けたアイだけは、家人には不評でした。 コックピット内を歩くとちょうどくるぶしにぶつかりとても痛い、とのことです。 まあ直に慣れてくれるでしょう。!(^^)! ハリーは、サイドデッキを前に行く時にキャビン横辺りにある段差でつまづきます。 また、コンパニオンウェイを出るときにひさひの角に頭をぶつけてしまいます。 こちらは、コンパニオンウェイの上のハッチを常に閉めておくことでなんとか慣れられそうです。 さらに今日は初船内泊です。紀の代での夕食後ピレウスで歓談し、家人は帰宅しました。艇に戻りましたが、いろんな荷物が散乱していて寝場所がありません。 もうひと踏ん張りして、バウバースに寝場所を空けました。 灯りを消して目をつぶると、小さな波の揺れを感じます。この揺れも意外とゆったりしたもので、心地よく眠りに付くことが出来ました。 これで「りりあんと3号」の建造記録は終わりです。 小さな不具合はまだまだ出てくるかもしれませんが、これからは航海日誌のなかで、トラブル対応やメンテ作業を併せて記していきたいと考えます。 また、今回の新艇購入では、ポーランドのヨットサービス社、日本オーピーヨット、シーボニアでいろいろご配慮いただき、発注からシーボニア搬入までを詳細に追える事が出来ました。 建造途中の写真を送っていただき、通関手続きやシーボニア搬入という節目のイベントに立ち会うことが出来ました。自分の艇の建造に大勢の方々がそれぞれの役回りで関わりあっていただき、それを自身の目で見守ってこられたという満足感はとても大きいです。 さらに、それを応援して温かい目で見守ってくれたヨット仲間、家族にも感謝です。 大切に乗り慣れていきたいです。 ありがとうございました。

(本日の航跡) なんとGPSをどこかにしまい忘れて初セーリングの記録がとれませんでした。 (??海里) |

| Copyright(c)2008- ,Harry OKANO, All rights reserved. |