�n���[����̃v���t�@�C���i���̂P�j

���b�g��

�n���[�̃��b�g���n�߂��猻�݂܂�

�n���[�̃��b�g���ƃ��b�g�Ɋւ��čŋߊ����Ă��邱�Ƃ��L���Ă݂܂����

�V�[�z�[�X �P�X�T�V�N���`  �T�O�N�o���Ă������X�^�C���ŏ���Ă��܂��B ���̂ق����L���b�Ƃ��Ă��܂��B   |

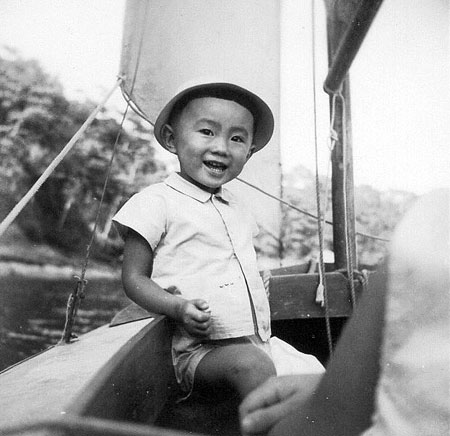

�Z���^�[�{�[�h�P�[�X�̕s�v�c �����w�����ォ�狣�Z���b�g������Ă����̂ŁA�R�˂̎��ɂ̓V�[�z�[�X�ɏ悹���Ă����B�Z�[���m���D�R�O�̃V�[�z�[�X�ł����B  ���̂���̓L�b�J�[���Ȃ��̂ł��̈ʊJ���ƃu�[���G���h���オ���Ă��܂��B �R�b�N�s�b�g�����̃Z���^�[�{�[�h�P�[�X�̂����܂��牺��`���Ɛ��������A �ǂ����Ă������琅�������オ���Ă��đD�����܂Ȃ��̂��낤���A�Ɛ^���ɍl���Ă����B ����Ȏ����l���Ă���Ƃ͂�m��Ȃ��ꂪ�A �u���������Ă���ƋC�����������Ȃ邩���߂Ȃ����B�v�ƁA������Ɍ����Ă����B �ǂ���炻�̍��́A�D�ɏ��Ƃ����������牺��`���Ă����炵���B  �m���ɃZ���^�[�{�[�h�P�[�X���E�E�E �Ȃ����b�g������̂�? ����Ƃ��A�������ŗ[��ɕ߂܂�A�����ɂȂ��Ă��܂����B �V�[�z�[�X�ɂ̓G���W���Ȃ�ĕt���Ă��Ȃ���������A���炭�i���Ȃ�̎��ԁH�j�킸���ȕ������߂đD�͕Y���Ă����B �Ō�ɂ�������B�́A�ǂ����炩�I�[�����o���Ă��āA�����n�߂��B ���̎��A���b�g���ĕ����Ȃ��Ă��A�����Γ������A�Ǝq���S�ɖ��Ɋ��������B |

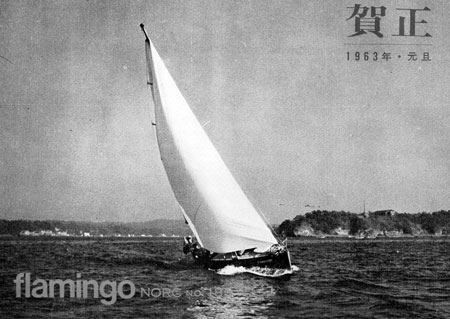

�t���~���S �P�X�U�O�N���`      ���̂��o����͒N�����킩��܂���B  �������͂���ȔN������Ă�����ł��ˁB �o�b�N�͖ԑ��̂悤�ł����A���ك}�����p�[�N�� �������܂�����܂���B  |

�N���[�U�[�̊ ���w�Z�P�N�̎��A���͒��Ԃƈꏏ�ɏ��߂ăN���[�U�[���w�������B �܂����}�n�Ƃ��̓}�������Ƃɏ��o���Ă��炸�A���͖ؑ��A����͑��D���ŃI�[�_�[���C�h�̎��ゾ�����B 21�t�B�[�g�̑D�������B �]���āA�D��Ƃ��Đ���r���̒��D���܂Ŋm�F�ɍs�����肵���B ���̎��A�ׂłR�O�t�B�[�g�̃��b�g�������ԋ߂Œu���Ă���A���w�����B �x�b�h�̂��������A�g�C������A�䏊����̉Ƃ݂����������B �R�O�t�B�[�g�̑D�Ȃ�������ł���̂��A�ƁA���̎��ȍ~�R�O�t�B�[�g�Ƃ����傫�������̃N���[�U�[�̈�̉��l���f�̊�ɂȂ����B ���O�̌�� ���̃N���[�U�[�́A�u�t���~���S�v�Ɩ��X���ꂽ���A���́u�t���~�����v���Ƃ����Ǝv���Ă����B �����āA�N���[�U�[���܂����������ゾ������ŁA�i���O�ɂ͏�������̓X���̐��������ɓW�����ꂽ��A ���b�g�̐�厏�u�ǁv�̎�ނ��ċL���ɂȂ����肵���B ���|�� ���̍ŏ��̃N���[�U�[�́A�Q�P�t�B�[�g�Ńg�[�n�c�̂R�n�͂��炢�̑D�O�@���t���Ă����B �������̒��Ԃ��@�B���ɑa���A���̃G���W�����܂Ƃ��ɓ��������Ƃ����Ȃ��A���\�����v���������B ���G���W�����|����Ȃ��̂͂܂��悩�����B�����߂��܂ŕ����������Ŏn���̕R�����������Ă��邾��������B �����̂́A�N���[�W���O���I���ċA�`���鎞�ł���B ���̃��b�g�́A���٘p�Ɍq�����Ă������̂����A���̘p�͋����N�����N�`�̊��Ɉ͂܂ꂽ����]�ł���B �����Ɉ͂܂�Ă��āA�䕗�ɂ͋����V�R�̗Ǎ`�ł��邪�A��������Ă���̂Ŕ����œ���͓̂���B ���鎞�G���W�����|���ē��`���悤�Ƃ����Ƃ���A�ǂ����Ă����p���[���o���A�N�����N���Ȃ��肫�ꂸ�A���͕��ɗ�����Ă��܂����B �����Ȃ班�������̂����ꂪ�����߂��܂Ŕ���A�Ƃ��Ƃ��L�[�����C��̊�ɐڐG���Ă��܂����B �S���S���Ƃ��������D�̂�ʂ��ĕ������A�Ȃ�Ƃ������Ȃ��V���b�N���������B ��ɓ��������͈̂�x�����ŁA�ɏ��g�����킯�ł��Ȃ��̂ŁA���Ƃ��q���ꏊ�ɒ��������A ����ȗ��A�A���A���g���A�����Ƃ������̂������Ȃ����B ���A�����ő��ǂ��鎞�����ꂪ��ԋC�ɂȂ�B �V�[�{�j�A�̎���ł́A����̊�ʁA�T��ʂȂɂ́A��ɋߊ�肽���Ȃ����A��u�ԂȂ����\�C�ɂȂ��ĉ���肵�Ă��܂��B ����Ƃ��ł��G���W���͎n���ł���悤�Ƀ`�F�b�N����悤�ɂȂ����B �O���X�{�g���{�[�g ���̂Q�P�t�B�[�g�̃N���[�U�[�ɂ́A�D�̂̑��ʂɏ����ȑ����������B ���̋������Ƀq�[�����Ђǂ��Ȃ�ƁA���̑����C�ʂɒ���ŁA�O���X�{�[�g�̂悤�ɐ��̒����������B �ق�̈�u�������ǁA�����ʐ��E��`���悤�ōD���������B ���̃N���[�U�[�́A�q�[���ƃs�b�`���O���Ђǂ��A�C���r��Ă���ƁA�����A�낤��`�A�ƕ|�����Ă����ɂ��ւ�炸�A���̑��͂悭���Ă����B ����Ɍ����Ă��镔���ł��B  �`���Ă��������E�[�Ɏʂ��Ă��܂��B  �����m��l�ڂ����̖x�]����i�}�[���[�h) ���ق̌q���ꏊ�ׂ̗ɁA���̖x�]���ꂪ���߂đ����m�����f�����}�[���C�h�Ɠ����^�̃��b�g���q�����Ă������B �Q�P�t�B�[�g�̃��b�g�����l����Ƃ����Ԃ������A���̑D���猩�Ă��A����ɏ�����������D�������B �������Ⴍ�A��̂ǂ��ɑ�ʂ̐H����琅��ς�ŁA�ǂ�����ė���ς����낤�A�Ǝv���Ă����B �p���[�{�[�g�̑��c ���̍��B�f���͔������m�̔������}���[�i�Ƀp���[�{�[�g��u���Ă����B �D���Ƌ��Ȃ�ĂȂ�����A���w���̂����ɑ��c���Ă����B �����݂Ȃ����o�I�Ɋo���Ă������B  |

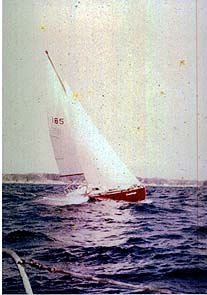

�t���~���S�U�� �P�X�U�S�N���`  �`�a�r�̌����͍��������悤�Ɍ����܂����E�E�E   |

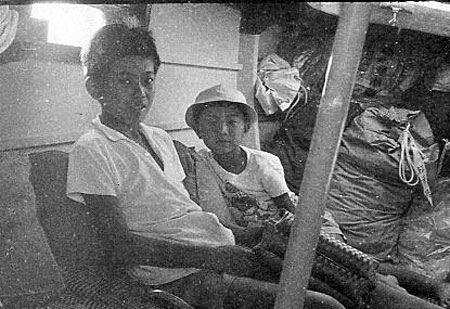

��O�̏��m �t���~���S�U���́A�Q�S�t�B�[�g�ŃC���{�[�g�̃f�B�[�[���G���W�����t���Ă����B ���w�Z���w�N���璆�w�E���Z����ŁA�e�ɒ�R���Ă����̂��A����܂胈�b�g�ɍs�����Ƃ����L�����Ȃ��B ���́A�f�B���M�[�Ń��b�g���������������炵�����A���́A���̎����ɃN���[�U�[�̕����D���������悤�ŁA �f�B���M�[�ł̑��D���K�͂قƂ�ǂ��Ȃ������B �ł����̍����ɔ����Ă�������V�[�i�C�t�́A���ł����p���Ă���B ����Ȗ�Ńn���[�̃��b�g�́A��O�̏��m�K��ʌo��ǂ݁A�ł������B ��l�ɂȂ��Ă����́A����l�Ń��b�g�ɍs�����Ƃ�S�z�������A��N�����q�x�`�̃f�C�X�L�b�p�[�g���[�j���O���A ���̓��e���Ă悤�₭�������S�����炵���B ���b�g�ւ̉��� �t���~���S�U���̍��́A���傤�Ǎ��x��������ŁA�Ԃ����������Ă��āA�������H�����X�Əo���Ă��A��������イ�a���N���Ă����B �Ƃ�����قɍs���̂ɁA���g�̌c���̉���ʂ�����A���l�̌�����ʂ�����A���l����Ƃǂ�ȃ��[�g�ōs���Ă����̂��A �Ǝv���悤�ȏ���ʂ��Ă����B �������Ԃ��|�����Ă����낤�B ���\�A���b�g�ɍs���Ƃ������Ƃ���V�Ȏ��ゾ�����悤�ȋC������B  ���[�ʼn��F���ю��̖X�q�����Ԃ��Ă�������i�H�j�q���n���[�Ł`���B  ���̂����ݕǂ��Ǝv���܂��B |

�u���[�o�[�h�u�� �P�X�V�Q�N���`  |

���̃u���[�o�[�h���b�g�N���u�ɂ����b�ɂȂ�n�߂��̂́A��w���̍��������B �������̃t���~���S�́A�U���ŏI���ɂȂ��Ă��܂����B���̎��ɕ��̐�y�����̃u���[�o�[�h�ɂ��U�������������悤���B ���̎��̃u���[�o�[�h�́A�X���ŁA�ؐ��̃~�Y���}�X�g�t���i�������B��ɐ��Ă��܂����B�j�̂Q�U�t�B�[�g���������B �}�X�g�A�u�[�����͂��߁A�X�^�[���p���s�b�g���ؐ��������B ���̍��́A�N���[�Ƃ��Ă����Ȃ�ƂȂ����b�g�ɏ���Ă��邾���Ƃ��������ł������B |

�u���[�o�[�h�Y�� �P�X�V�V�N�`  |

�u���[�o�[�h�Y���́A�h���t�H�[�Q�T�Ƃ����t�����X���̃v���_�N�V�������ł������B���߂Ă̂e�q�o���������B ���ł������̕��i�ł̊����A�ŗ����ɒ[�ɍ����Ȃ邬�肬��̑傫���A�Ƃ������ƂŁA �{���Q�V�t�B�[�g�̐v����{�p�ɂQ�T�t�B�[�g�ɃX�^�[���������������ł������B �����������A������Ƃ��˂�̂���C�ł����S���ăQ�X�g���悹������ł������B ���̍����班�����b�g�̑��D�Ƃ������̂������ӎ����n�߂����A�����ǂ�����Ċw�ׂ����̂������炸�A ��y�����̓��삩��w�ڂ��Ƃ��Ă����B |

�č��ɂ� �P�X�W�T�N�` �@�P�X�W�U�N  |

�u���[�o�[�h���v �č��j���[���[�N�ւ̊C�O���C�����܂����P�X�W�T�N�̉āA�䕗���V�[�{�j�A�����A��h�����ău���[�o�[�h�Y���͒��v�����B ����Ń��b�g�ɏ��Ȃ��Ȃ�̂ł́A�Ǝv�������A�����o�[�̊F����̓w�͂ŇZ������ɓ���鎖���ł����B �����O�A�C�����h�� �j���[���[�N�ł͈ꉞ�A��̓��b�g�A�ƌ����Ă����B������ł́A���b�g�͑S�R���ʂȎ�ł͂Ȃ��A���l���̕�������ɂ��Ȃ����A�ƗU��ꂽ�B ���鏉�Ă̗[���A��Ђ��I����Ă��烍���O�A�C�����h�k�݂ɂ���N�C�[���Y�ɁA������̎����K�₵���B ���̉Ƃ̂ق�̋ߏ��������ȓ���]�ɂȂ��Ă��āA�����ɂR�O�t�B�[�g�N���X�̃��b�g�����ǂ��q�����Ă������B ���̂����̂P�ǂ����̕��̃��b�g�ŁA���̃��b�g�Ń����O�A�C�����h���݂������Ԃ��N���[�W���O�����B �g�͂قƂ�ǂȂ��A���͂͂Q�B������ƕ�����Ȃ����炢�B ���{�ł̊ω��J���́A���������L���Ă���l�q����p��ł͂v������ ���� ���������ƌĂԂ��Ƃ�m�����B �Ƃ��낪�A�ω��J���̈Ӗ������܂������o�����A������ƍ������B ���������̓��莞�̍��X�ƕς�镗�i�̒����N���[�W���O���Ȃ���A�ȒP�ȗ[�H�Ƌ��ɁA�O���l�ƃ��b�g�k�`���y���B ���b�g�������̒��Ɏ��R�ɑ��݂��Ă��邱�Ƃ������āA�����܂����Ƃ��v�������A ���{�ɋA���Ă��Ă���A���̃��b�g�ɑ���C�������ς�����A�ƂĂ��M�d�Ȏ��Ԃ������B �č��ł͂ǂ�����ă��b�g���w�ԂA�ƕ�������A�������Ԓc�̂��J���L�������������Ă��āA�������u����Ƃ̂��Ƃ������B ��ŕ����������A���Ăł͂��̃X�^�C������ʓI�ŁA�č��ł́AUnited States Sailing Association(USSA)�A �J�i�_�ł́AInternational Sail & Power Association(ISPA)�A�p���ł́ARoyal Yacht Association(RYA)�Ƃ����c�̂�����Ă���B �����̃J���L�������́A�ƂĂ����ۓI�ŁA�܂��Ɏ����Ń��b�g�������Ă���l���������炷�����p�ł��邱�Ƃ������Ă���邵�A ���̈��S�A�Q�X�g�ւ̋C�z��ȂǑ��D�Z�p�ȊO�̒m����������B ���ǁA�����t�r�r�`�̋��ȏ���ǂ�ŁA�q�x�`�̃g���[�j���O���āA�ڂ�����������悤�ȋC�������Ɠ����ɁA ���b�g�Ƃ������̂����M�������Ď�舵����悤�ɂȂ����B ���͂����̃g���[�j���O�ł́A�����悤�ȔF�肪����̂����A�J���L�������̒��g�͍ו��ŏ������Ⴄ�B ���̑��D�A���S�ւ̑Ώ��ȂNJ�{�͓��������A���₢�̎����A���D�̋������ȂǂňႢ������悤���B ������Ȃ��Ă��Ƃł��Ȃ����A���݂��ɂ��̂����͂����Ȃ��Ƃ������Ă��Ȃ����A�Ⴂ������Ƃ������Ƃ��ʔ����B |

�u���[�o�[�h�Z�� �P�X�W�U�N�`�P�X�X�V�N |

�u���[�o�[�h�Z���́A�j���[�W���p�����b�g�А��̃��x�b�`�I�Ƃ����Q�U�t�B�[�g�e�q�o���ł������B �f���t�H�[�͍����ł�₸�肵���`�ł��������A���x�b�`�I�́A�ɂ߂ăI�[�\�h�b�N�X�Ȓ��̂ŃX�}�[�g�������B �G���W�����キ�A�@���ł̎��R�x���Ȃ������̂ŏo���`�ɂ͋C���g�����A�������\�͂ƂĂ��f���ŁA �`���o�Ă��܂��V���O���n���h���y�ɉ\�ł���B ���̇Z���ł́A�܂��߂ɑ��D���A�Z�[���n���h�����O���l���Ȃ��������B ����N���[�W���O���b�g�̊y�������������Ă����悤�ȋC������B |

�u���[�o�[�h�[�� �P�X�X�V�N�`�Q�O�O�W�N |

���b�g�͂����烁���e���v��Ȃ��Ƃ����Ă��A�P�O�N������Ă���Ɗe���ɂق���т��o�Ă���B �S�ʓI�Ƀ����e���Ă��ƂT�N��邩�A�V�����w�����Ă��ƂP�O�N��邩�A�Ƃ����I�����N���u�Ƃ��Č��������B �����o�[�̃��C�t�T�C�N�����l�����āA�V�����w�����邱�ƂɂȂ����B���ꂪ�u���[�o�[�h�[���ł���B �����o�[���y�ɑ��D�ł���A������\���Ɋy���߂�A���肪���̃N���[�W���O�͂قƂ�ǂ��Ȃ��A�Ƃ����悤�ȏ�������A �č��t�����_�B�n���^�[�А��̂g�����������Q�W�O��I�������B ���̒��̍ő�̓����́A����ȃX�e�C�̍\���ɂ��A�o�b�N�X�e�C���Ȃ����Ƃł���B ����ɂ��A�R�b�N�s�b�g���L�X�Ƃ��āA���������Ẳ���[���y���߂�B �^�ǎ�ő���Ȃ��A�W���C�u���o���Ȃ��Ȃǔ�����̐���͂��邪�A����d�l���[�����Ă���̂ŁA���܂�C�ɂȂ�Ȃ��B ���̒��ɂ͏ڍׂȎ�舵���}�j���A�����t���Ă����B�i�������}�j���A���Љ�̕č����I�j ���Ƃ��ẮA���߂Ď��������̒��̏ڍׂ�\����m�邱�Ƃ��o���A�ǂ�ȑ��D����������̂��A �ǂ�ȃ����e���K�v���A�������Ă͂����Ȃ��̂��A��m�����B ���̃n���^�[�Q�W�O�ƃn���^�[�Ђ̃}�j���A���ƁA�P�X�X�X�N�Ɏ�u�����q�x�`�̃g���[�j���O����A ���܂Ō��悤���܂˂ł���Ă������b�g�i�N���[�U�[�j���A�悤�₭�m���Ǝ��H�����т����`�ŗ����ł����B �Ⴆ�A��N�V�[�{�j�A���b�g�N���u�ŁA����Z�[�����[�J�[�̐l�ɃZ�[���g�����ɂ��ču�������Ă�������B ���̍u���́A���[�X���̃X�L�b�p�[��N���[��Ώۂɂ������̂ŁA���܂ł������炽���{�[�b�ƕ����Ă��������������낤���A ��������ۂ̊C�̏�ł�邩���Ȃ����͕ʂƂ��āA�ƂĂ��悭�����ł����B �ق�̂�����Ƃ��������̊�b���������藝������A���̓��̉��ɐi�݂₷���Ȃ���A�Ƃ������Ƃ����������B �U�O�N�ȏ㑱�����u���[�o�[�h���b�g�N���u�ł������A��ꐢ��Ō�̃I�[�i�[���Q�O�O�U�N�U���ɖS���Ȃ�܂����B ����̃u���[�o�[�h���b�g�N���u�̉^�c�ɂ��āA�����o�[�ł��낢��ȉ\�����������A���k���Ă��܂����B ���_�́A�Z�[�����O�N���[�U�[�������B�ňێ����Ă������Ƃ́A���u���[�o�[�h�W���ŏI���Ƃ��A �u���[�o�[�h�W���p���邱�Ƃɂ��܂����B �n���[�ɂƂ��ẮA�Z�[�����O��N���[�W���O�̑��܂Ƃ߂��o�����v���o�[�����ł��B |

��肠��ƂR�� �Q�O�O�W�N�`�Q�O�P�U�N  |

�n���[�́A�R�̂Ƃ����畃�̃��b�g�ɏ��n�߁A���̌�u���[�o�[�h�T���A�U���A�V���A�W���ƂR�O�N�ȏ�ɓn��A �u���[�o�[�h�����o�[�̊F�l�ƃ��b�g���y���܂��Ă��炢�܂����B �܂��A�P�X�X�X�N�ɂq�x�`�i�p���������b�g����j�g���[�j���O����u������A �Q�O�O�O�N�ɕ�����V�[�{�j�A���b�g�N���u�̉�����O�������Ă�������肵�����ʁA ����܂ňȏ�ɐ������̃��b�g���̕��X�Ƃ��߂Â��ɂȂ�A�܂���������b�g���C�t�������Ă��炢�A �G���W���C�����Ă��������܂����B ���b�g���T�O�N���@�ɂ��ꂩ��̃��C�t�X�^�C�����l�������ʁA �������Ȃ���������̒����V�[�{�j�A���b�g�N���u�ɒu���āA ���܂łƂ͈�����V���ȃ��b�g���C�t���G���W���C���邱�Ƃɂ��܂����B �������čs�������̂��A���̂g�`�a�d�q�U�U�O�Ƃ����|�[�����h���̃Z�[�����O�N���[�U�[�ł����B ���̒��ɂ́A�n���[���A����܂Ŏ������g�ő̌�������A�吨�̐�y�����ɋ������Ă��� �Z�[�����O�N���[�U�[�ɑ���m�����Ïk����Ă��܂��B�i�ڂ����͂�����ցj �����̃Z�[�����O�N���[�U�[�Ƃ͑啪��قȂ�����Ǝv���܂����A �~������A�����̈��Ɂu�n���[�炵���v�������Ă���������K���ł��B ��肠��ƂR���͂��̎g�����\���S�����Ă���܂����B �u�n���[��������Ɓv���ŏ��Ɍ��߂܂����B �Q�O�O�V�N�H�A�u���[�o�[�h���b�g�N���u�����U���A���ɏ�����T���Ă��܂����B ���̎��͂��a�������Ă����̂ŁA���߂ďT�������ł��d����Y�ꂳ���� ������Ԃ��~���������̂ł��B ���R�ƃt���b�J�Ƃ��c�`�m�`�Q�S�̂悤�Ȃ�����ƃI�[���h�X�^�C���� ����T���Ă������ɁA���܂��ܑǎ��̊����̏����ȍL���łg�`�a�d�q�U�U�O�� �����ē��{�㗝�X�̓��{�n�o���b�g�̂m�肳��ƃR���^�N�g���āA ��肠��ƂR�����������܂����B ���̌�A���a�����Ƃ��������A���������Č��C�Ɏd���ɗV�тɗ��� ������̂́A���T���ɂ�肠��ƂR���ɏ���āA�吨�̃��b�g���Ԃ� �x�����Ă������A���Ɗ��ӂ��Ă��܂��B ��肠��ƂR�����Ȃ�������V�[�{�j�A�ł���ȂɊy�������Ԃ� �߂����Ȃ�������������܂��A���a�ɂ������Ƌꂵ��ł������� ����܂���B |

�|�[���X�^�[ �Q�O�P�U�N�`  |

�Q�O�O�W�N�S���ɃV�[�{�j�A�ɂg�`�a�d�q�U�U�O�i�P�T�V�����j������������́A ���ꂪ�n���[�̃��b�g�l���̒��ōŌ�̒��ɂȂ�ƍl���Ă��܂����B ���ۂɂ�肠��ƂR������������ƂɂȂ낤�Ƃ͂P�T�ԑO�܂ōl�������Ă��܂���ł����B �Q�O�P�U�N�P�P���Q�P���i���j�̖�A�Ɛl����P�ʂ̃��[�������܂����B �����N���J���Ă݂�ƁA�c�`�m�`�Q�S�̒��Ò��̏Љ�y�[�W�ł��B �c�`�m�`�Q�S�͂�肠���3�����w�����鎞����C�ɗ��߂Ă�������ł��B �f�ڂ���Ă�����e���̎ʐ^�����Ă����ƁA���ꂪ���Ȃ�悭����ꂪ ����Ă�������ƕ�����܂����B �u���ɍs�����`���v�Ƒ����X���܂����B ���̏T�̓y�j���A�P�P���Q�U���i�y�j�ɂx�a�l�̂a�o�[�X�ł��̒��Əo��܂����B ���͂����������ɃI�[�i�[�̎肪�����Ă��ꂢ�ɕۂ���Ă��܂��B �����������������Ă�����̒��ɊԈႢ�͂Ȃ��A�n���[�͒����I�ɂ��������܂����B �����ĂP�Q���P�V���i�y�j�ɂ̓V�[�{�j�A�ɉ�q���Ă��Ă��܂��܂����B |